化学プログラム Program of Chemistry

- ホーム

- 化学プログラム

身の回りにある、ありとあらゆる物質、それが化学の研究対象です。

物質を探求し、創造するためのアプローチは高校化学よりも高度な無機化学、有機化学はもちろん、物理学、生物学との境界領域である物理化学や生物化学など、多岐に渡ります。

新しい化学反応、物質の未知の性質、新素材や機能性物質、生命の起源、エネルギー問題に至るまで、未来を切り拓く最先端の研究に一緒にチャレンジしてみませんか?

カリキュラム

1年次の学び

化学は物理学・生物科学・環境科学など科学の広い分野と連続的・横断的に関わることから「セントラル・サイエンス」とも称されます。化学プログラムに興味がある皆さんは、1年次には化学だけでなく理学の幅広い分野を積極的に学んでください。その学びは、化学プログラム配属後の専門的な化学の学びにも役立つと同時に、化学の専門知識を役立てる際に必要な広い視野の土台となります。

2年次の学び

「無機化学」「量子化学」「有機化学」「生物化学」など、化学の主要分野の名称がついた科目をはじめとする化学プログラム基盤科目を必修科目として学びます。化学のプロとして必要な基礎知識をバランスよく学ぶと同時に、自分が興味を引かれる分野を見つけていきます。

3年次の学び

講義は選択科目となり「触媒化学」「電気化学」「有機合成化学」「生体有機化学」「機器分析化学」など各分野のより発展的な科目(化学プログラム発展科目)から、興味をもった分野を中心に自分で科目を選んで学びます。また化学実験を通じ、化学の主要分野の実験技術の基礎を習得します。

4年次の学び

9つの研究グループ、(8つの研究室+水素同位体科学研究センター)のいずれかに所属し、卒業研究を行います。卒業研究では世界初の新しい分子の合成や未解明の化学現象の解析など、未知の世界(化学の最先端)を開拓する研究活動を行いながら、卒業後の進路を決めていきます。研究が「難しく、奥深く、でもワクワクする!」ことを実感したなら、ぜひ大学院に進学してください。化学の最先端研究を存分に楽しむと同時に、大学院で修得する高度で幅広い知識と技術は、日本や世界の未来に貢献する力となるでしょう。

分野紹介

光化学研究室

分光法や計算化学を用い有機−無機複合分子などの励起状態や反応に関する研究を行っています。これらの研究は光機能の解明や新規分子の設計の応用研究へ発展できます。

ナノ材料化学研究室

数ナノから数百ナノメートルの材料の合成や機能を研究しています。分子より大きくバルク材料より小さいナノ材料を大きさや形を制御して合成し、新しい光機能などを引き出します。

無機・分析化学研究室

溶液に強いレーザーパルスを照射すると、平衡状態から極端に離れた状態を作り出せます。こうした極限状態をレーザー光化学、散乱理論、顕微観察などの手法を用いて明らかにしています。

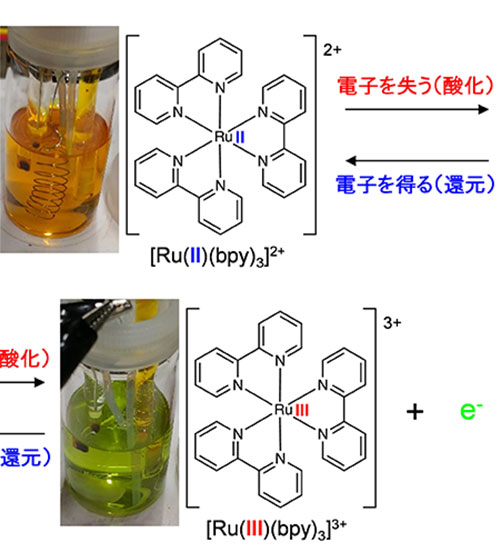

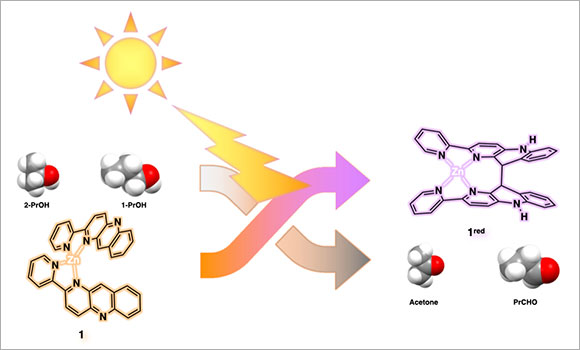

錯体化学研究室

金属イオンを配位子と組み合わせると様々な性質を持つ錯体となります。発光を示す錯体や二酸化炭素・酸素などの小分子を活性化する錯体など、新しい構造や機能を持つ金属錯体の合成を行っています。

有機化学研究室

半導体材料やアモルファス、ホウ素を含有する化合物を中心に、新規な機能性有機化合物を設計・合成し、その性質や機能、構造、反応性について実験と理論の両面から研究しています。

天然物化学研究室

新規かつ有用な有機合成化学反応を開発するとともに、その反応を応用して自然界に存在する複雑な構造の生物活性天然物の合成を行っています。

生体機能化学研究室

生命活動で多彩な役割を担う核酸分子であるRNAを対象に、生化学解析や人工創製によってRNAの新規な機能や構造を探求しています。

有機電気化学研究室

電気化学的に生成する不安定活性種のデザインとその反応性を利用した、新しい有機合成反応を開発しています。

水素同位体科学研究センター

核融合実現のための安全なトリチウム取扱技術や新しい計測法の開発、材料中の水素同位体挙動の解明、及び水素社会実現に資する新奇な水素製造、水素利用、水素計測等の研究・開発を行います。

学生メッセージ

TOPICS

高活性な分子の光化学的性質を解き明かす!

髙梨 司 助教

皆さん、“化学反応”という言葉を聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?高校で習う教科書的な説明は「1種またはそれ以上の物質が、それ自身あるいは相互に原子の組換えを行ない、もとと異なる物質を生成する変化」です。こう書くと何だか難しく聞こえますが、私たちの身の回りに化学反応はあふれています。

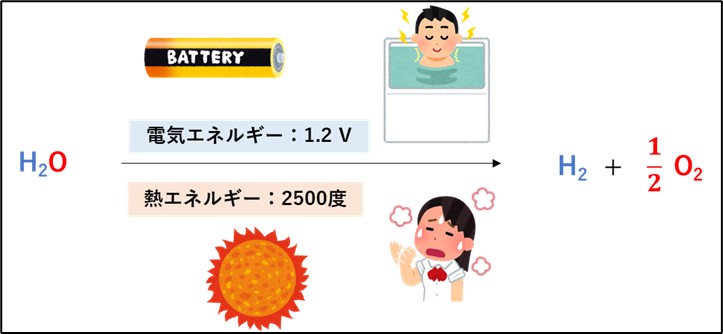

有機電解合成:電気エネルギーで分子をつくる

岡本 一央 助教

私の専門分野は「有機電解合成」です。聞き馴染みのない言葉だと思いますが、実はいま世界中で研究開発が展開されているホットな分野です。

ラジカルと光化学反応

大津 英揮 准教授

「ラジカル(radical)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。辞書(新英和・和英中辞典(研究社))で調べると、形容詞で革命的な、であったり、名詞で過激論者、と書かれているため、ちょっとびっくりするかもしれません。

教員と研究テーマ

核酸高分子RNAが高度な生体機能を発現する分子機構の解明と、その機構を設計指針とした新規なRNAの構造と機能の人工創製に関して研究を行っています。

発光性を示す錯体、および、外部刺激に応答する錯体の合成と性質について研究しています。

光機能性物質の光物性や電子・エネルギー移動、構造緩和ダイナミクスなどを研究しています。

結晶やアモルファス状態における有機化合物の構造、物性、機能、及び反応性に関する研究を行っています。

金属錯体による光エネルギーを利用したユビキタス小分子の物質変換反応・メカニズムについて研究を行っています。

溶液中の分子集合体の構造と反応性を、レーザーを用いて研究しています。

均一系錯体触媒を用いた新規不斉反応の開発と高度に官能基化された天然物の立体選択的合成を行っています。

光エネルギー変換に関わる金属錯体の光励起ダイナミクスについて研究しています。

ナノメートルサイズの微粒子・微細構造の作製方法や、それらの電気化学的・光電気化学的特性に関する研究を行っています。

マイクロ流体システムによる微小液滴操作技術の開発と、それを人工細胞様構造として用いて、内部でRNAを進化させる研究を行っています。

SDGsを目標とした、生命現象に関連した生理活性天然物の全合成とそれを可能とする新規反応・手法の開発、さらにその天然物を基盤としたケミカルバイオロジー研究を行っています。

電子を試薬とする「電解合成」を基軸とした新しい有機合成反応の開発を行っています。

元素の特性を生かした機能性有機分子の合成、構造および物性に関する研究を行っています。

発光性や磁気的性質などを示す、集積型金属錯体の研究に取り組んでいます。

分光測定法を用いて機能性金属錯体の光励起状態における動力学過程について研究しています。

新しい微粒子表面修飾技術を用いて新奇な水素製造用高機能材料を開発しています。

トリチウム(三重水素)の関与する反応の研究とその測定技術の開発をしています。

太陽光のエネルギーで水から水素を製造するための光触媒について研究しています。

ゼオライトの合成と,水素や水素同位体の分離・濃縮への応用を研究しています。

水素吸蔵合金や薄膜を対象に水素が誘起する特異な電磁気物性を調べています。