研究トピックス TOPICS

- ホーム

- 研究トピックス一覧

- 化学科の研究トピックス一覧

- 研究トピックス

高活性な分子の光化学的性質を解き明かす!

【化学プログラム】髙梨 司

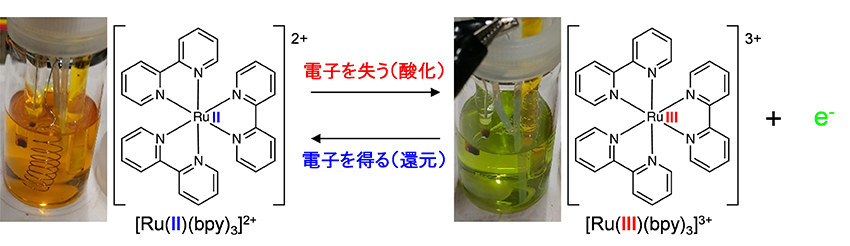

皆さん、“化学反応”という言葉を聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?高校で習う教科書的な説明は「1種またはそれ以上の物質が、それ自身あるいは相互に原子の組換えを行ない、もとと異なる物質を生成する変化」です[1]。こう書くと何だか難しく聞こえますが、私たちの身の回りに化学反応はあふれています。その中でも最も簡単な反応の一つが、分子が電子を出したり受け取ったりする酸化還元反応です。酸素と水があると鉄が錆びる現象がその例ですね。この時鉄は酸素に電子を奪われてイオンの状態になります。つまり、同じ鉄なのに持っている電子の数によって金属だったり、イオンだったりするわけです。図1にルテニウム(Ru)のトリス(2,2’-ビピリジン)錯体というよく知られた錯体分子の酸化(右向き)と還元(左向き)による変化を示します。

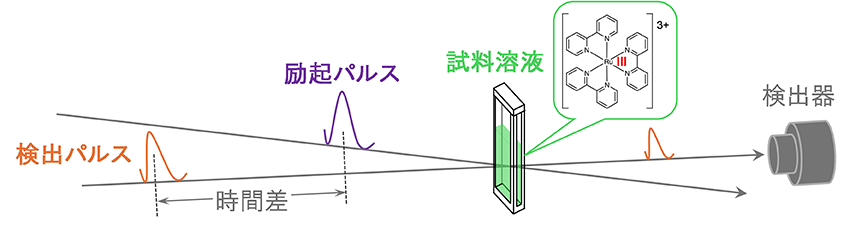

図に示した構造を持つ錯体がたった1つの電子を出し入れするだけで、溶液の色もオレンジから緑へと大きく変化するのが面白いですね。このように身の回りの分子は周りに存在する別の分子などと電子のやりとりをしてエネルギーが高く、不安定になることがあります。そして、自らも他の分子から電子を奪ったり、押しつけたりする反応性の高い“高活性な”状態となるのです。この高活性な分子たちも自然界の光合成などたくさんの場面で重要な役割を演じていますが、不安定なので通常は短い時間しか存在せず、その性質を知るのは簡単ではありません。しかし、そんな高い活性を持つ物質を自由に作り出して、光といった刺激で自在に操ることができれば今まで起こせなかった反応を起こして、見たことのない新しい物質を作ることができたり、私たちの生活を豊かにしてくれたりするに違いありません。この夢に向かって研究を行っています。まず、高活性な分子を作り出すために、物質が電子をやりとりする時に起こる現象を研究する“電気化学”という長い歴史がある分野の実験技術を使います。皆さんも聞き覚えのある電気分解です。こうしてできた高活性な分子が光に対してどのように応答するのかを最先端の光を使った測定で調べます。まばたきの一兆分の一ほど(!)の極めて短い時間しか光らないレーザーの光を使えば、高活性分子が示す超高速で起こる変化でもリアルタイムでちゃんと観ることができます。図2に高活性分子の光に対する超高速の応答を、超短レーザーパルスを用いて調べる測定の模式図を示します。

この方法では、1発目の励起レーザーパルスで分子を刺激します。続いて時間差をおいて2発目の検出光パルスを当てて、その時々刻々の変化を検出することで分子の光に対する応答を調べることができます。こうした様々な分野の実験技術を駆使することで、上に示したような金属を含む数百個もの電子を持つ分子が、たった一個の電子を失うだけで光に対する応答が全く異なることを明らかにしました。こうした知見を積み重ねて、将来は様々な機能を持つ高活性な分子を有効活用できる日を夢見て日々研究を続けています。

[1] 岩波 理化学辞典 第5版, 岩波書店, 1998年