研究トピックス TOPICS

- ホーム

- 研究トピックス一覧

- 物理学科の研究トピックス一覧

- 研究トピックス

大型低温重力波望遠鏡KAGRAとの共同研究

【物理学プログラム】森脇 喜紀

大型低温重力波望遠鏡KAGRAは宇宙からの重力波の検出を目指して岐阜県飛騨市神岡町に建設されています。アインシュタインの一般相対性理論から時空の歪みとして重力の波が存在するであろうことが予言され,その100年後の2015年に米国の2台の重力波望遠鏡により初観測がなされました。それ以来大きな質量のブラックホールや中性子星の連星が合体して放出されたと考えられる重力波が多数観測されています。KAGRAは世界で4機目の重力波望遠鏡であり,重力波源の方向の特定や,重力波に特有の性質を調べる上での重要な役割が期待されており,現在装置の改良作業が行われています。

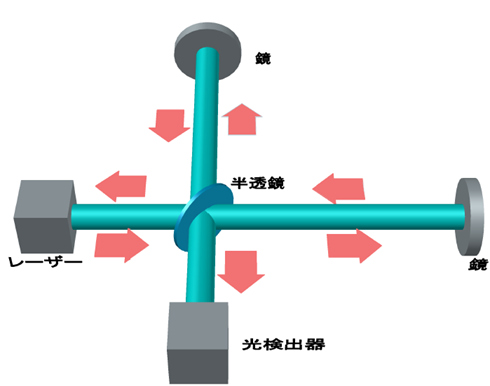

KAGRAは高校の物理で学ぶ下図のようなマイケルソン干渉計を基本としたレーザー干渉計です。レーザー光が半透鏡により直交する2つの方向へ分けられ,それらがそれぞれ鏡により反射されて元に戻り半透鏡で合わせられて干渉します。重力波によって2つの経路に距離の違いが生じると干渉光の明るさに変化が現れることを検出の基本的な原理としています。

富山大学は東京大学宇宙線研究所と共同研究・教育に関する覚書を交わし,研究・教育を進めています。研究室では毎年学生がKAGRAとの共同研究に取り組んでおり,その共同研究の一つについて紹介します。

レーザー強度安定化

マイケルソン干渉計で干渉した光は,光検出器によりそのパワーが測定されます。レーザー光強度に変動があるとその光検出器からの信号は,重力波による干渉計出力の光強度の変化の信号と区別が付かず雑音となります。干渉計では2つの方向からの2つの波の振幅が等しいときに最も明暗の明確な干渉が起こり,打ち消し合う位相では干渉光は完全に暗くなります。このとき原理的にはレーザー強度の変動による影響を取り除くことができます。しかし,現実には振幅を等しくするのは困難であり,光検出器で光の強度の変動が雑音信号として検出されます。このため重力波の検出のためには光強度の変動を可能な限り小さくするための安定化が必要となります。その安定化の手法はシンプルです。レーザー光の強度を電磁信号により減衰させることができる光変調器を用いてレーザー光の強度を少しだけ減衰させ,この光を干渉計に導きます。干渉計に入る手前でその光の一部分を取り出し,その光のパワーを測定し,そのパワーが一定となるように,光変調器に送る電磁信号を調整することで,干渉計に入る光の強度を安定化します。

光の強度はどこまで安定化ができるのでしょうか,限界があるのでしょうか。その際に考えるのは,光には波の性質とともに粒子としても性質ももっていることです。これは光の量子としての性質です。光の強度の変化は光子数の変化と考えることができます。ある一定時間に検出される光子数は測定毎にランダムな揺らぎがあり,測定された光子数の平均をNとしてそのランダムな揺らぎの大きさは√Nでありショットノイズと呼ばれています。この揺らぎは粒子としての性質によるもので,揺らぎの大きさをこれより小さくすることができないため,量子限界となります。揺らぎの大きさは平均値の平方根となるため,平均値が大きくなると,同じように大きくなるように見えますが,その比率=揺らぎ/平均=1/√Nは光のパワーを大きくするほど小さくできることが分かります。従って,レーザー光の強度雑音はパワーを大きくするほどその限界値を小さくできます。我々の実験においては,強度安定化の到達目標がこのショットノイズのレベルとなります。

安定化の原理はシンプルですが目標のショットノイズレベルに到達するためには,それ以外の雑音を取り除く必要があります。雑音の入った電磁信号が光変調器に送られると却って光強度が変動することになります。例えば,光学部品によるレーザーの散乱光や外部からの光が光検出器に入ると雑音になるため,それらの光が光検出器に入らないように止め,光学系を黒色の壁で覆います。光検出器の受光面に入射する光の位置が変動すると信号の変動となります。これは,レーザーの受光面からの小さなはみ出しや,受光面の光感度の小さな不均一性によると考えられます。これらの変動も雑音になるので,レンズで光を絞り小さいビームとして受光面の中心で均一性のよいところに入射させます。光検出器から出力される電気信号が通る回路部品を精査して雑音を減らします。このような調整を進めることで強度安定度をショットノイズのレベルに到達させてKAGRAに実際に導入し安定に作動させています。

これらの研究は大学院学生らが進めてきました。今後,KAGRAの感度向上のためにはショットノイズを低減する必要があり,強度安定化システムのレーザー強度を大きくすることになります。それに対応して強度安定化システムもバージョンアップしていく予定です。