化学科 Chemistry

- ホーム

- 化学科

反応物性化学と合成有機化学の2つの目で、最先端化学に挑んでいます。物理化学的、構造化学的、無機化学的、有機化学的、あるいは生化学的な手法を駆使して物質を原子・分子レベルで解き明かし、その成果をもとに、新素材や機能性物質などの設計や開発、資源エネルギーの転換など、未来を先取りする最先端化学を探求しています。

カリキュラム

化学は物質が繰り広げる現象や反応を広く取り扱う学問で、これはまた、物質にいろいろな刺激を与えその応答を見ることと言い換えることも出来ます。従って、化学は純粋に科学的興味に基づくものから、その応用まで多岐にわたっています。

化学科では反応物性化学と合成有機化学の二大分野を設け、化学に関する高度で幅広い知識と技術を習得するとともに、探求心及び独創性を養うことによって、高度産業社会に対応できる優れた能力ある人材を育成することを目指しています。

大学院では上記二分野に水素同位体科学研究センターが加わります。センターは水素エネルギーのさまざまな利用にチャレンジしています。化学科とも教育・研究を通じ、密接に協力しています。

授業内容

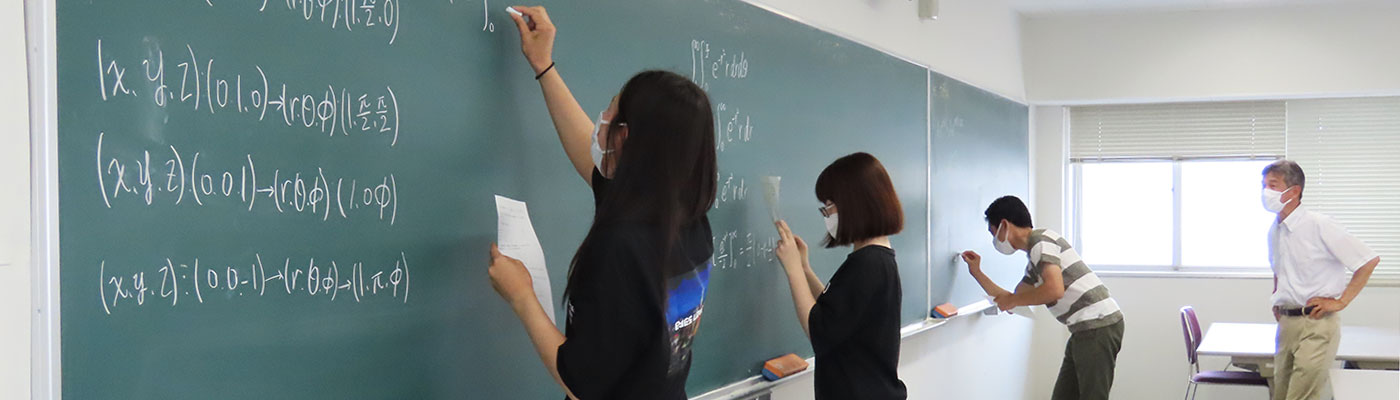

1年生/基礎物理化学・化学熱力学Ⅰ・量子化学Ⅰ・有機化学Ⅰ-Ⅱ・基礎化学セミナー

2年生/化学熱力学Ⅱ・量子化学Ⅱ・化学反応学・無機化学Ⅰ・プログラミング実習・有機化学Ⅲ-Ⅵ・生物化学Ⅰ・水環境化学・環境化学計測・化学実験

3年生/無機化学Ⅱ・化学平衡学・触媒化学・分子分光学・分子物性学・溶液化学・材料科学・電気化学・物理化学実験・無機分析化学実験・生物化学Ⅱ・機器分析化学・合成有機化学・高分子化学・有機化学実験・科学英語・科学コミュニケーションⅠ-Ⅱ

4年生/卒業論文

分野紹介

反応物性化学分野 Inorganic and Physical Chemistry

第二研究室(光化学)

分光法や計算化学の方法を用いて電子励起状態の性質や反応に関する研究を行っています。最近、新しい発光素子や光-電気変換素子として有機-無機複合分子が注目されています。このような分子の励起状態についての基礎研究は、光機能メカニズムの解明や新規分子設計などの応用研究へと発展できます。

第三研究室(無機・分析化学)

溶液に強いレーザーパルスを照射することによって、極端に平衡状態から離れた「強度非平衡状態」を作り出すことができます。このような極限状態を、溶液化学やレーザー光化学、散乱理論、顕微観察などの手法を用いて明らかにしようとしています。医学・薬学・光学的応用についても検討しています。

第四研究室(錯体化学)

新しい構造・物性・反応性を持つ金属錯体の合成を行っています。金属イオンは配位子と組合せることにより、様々な構造や 性質を持つ錯体となります。現在は、発光性を示す錯体と刺激に応答して構造や性質を変化させる錯体の合成に加え、二酸化炭素・酸素・窒素 などの小分子を活性化する錯体の開発を進めています。

合成有機化学分野 Synthetic Organic Chemistry

第一研究室(有機化学)

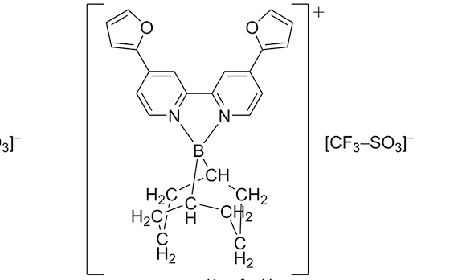

自然界に存在しない有機化合物や有機金属化合物をあらたに設計・合成し、それらがもつ興味深い性質や機能、構造、反応性について実験と理論の両面から調べています。とくに、外部刺激に応答する化合物、半導体材料やアモルファス、ホウ素を含有する機能性化合物について研究しています。

第二研究室(天然物化学)

自然界には多くの生物活性有機化合物が存在しています。それらの多くは不斉炭素をたくさん持つ複雑な構造をしています。第二研究室では、このような複雑な構造を持つ有機化合物の合成を可能とする有用な反応の開発を行っています。また、その応用として、生物活性天然物の合成を行っています。

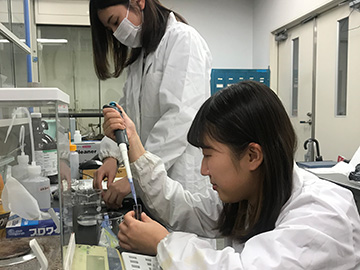

第三研究室(生化学)

RNAはDNA類似の遺伝子分子として、また蛋白質に匹敵する生体触媒分子として、生命活動で多彩な役割を担う生体高分子です。RNAは化学と生命科学を跨ぐ基礎研究の対象と同時に、医療や創薬への応用からも高い注目を集めています。私たちは生化学解析と人工創製を通じRNAの多彩な機能の秘密と可能性を探求しています。

学生メッセージ

TOPICS

ナノの世界で起こる共鳴と色

西 弘泰 講師

私たちの研究室では、光の波長(数百ナノメートル)よりも小さい、ナノ粒子とよばれる材料を取り扱っています。特に、金のナノ粒子を使うことが多いのですが、非常に不思議なことに、この粒子はいわゆる金色ではなく、鮮やかな赤色を呈します。

感光性有機固体の分子設計

吉野 惇郎 助教

光が当たることで性質が変わる物質は、光のもつ情報を保存したり、光によってきめ細かな細工をしたりするのに使えるので、私たちの便利な生活になくてはならないものです。

溶液中のフォトニック構造:「走り屋」の世界へようこそ

鈴木 炎 准教授

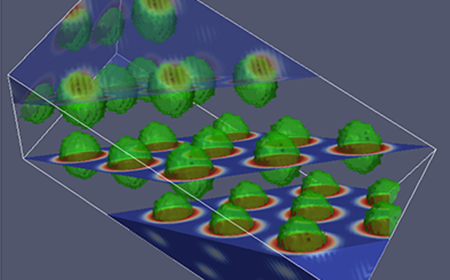

フォトニクスという分野が脚光を浴びています。エレクトロニクスにおける電子と同じように、光子を自在に操り、各種光デバイスや光コンピュータを実現しようとするもので、そのメジャープレイヤーの一つが「フォトニック結晶」と呼ばれる構造です。

教員と研究テーマ

核酸高分子RNAが高度な生体機能を発現する分子機構の解明と、その機構を設計指針とした新規なRNAの構造と機能の人工創製に関して研究を行っています。

発光性を示す錯体、および、外部刺激に応答する錯体の合成と性質について研究しています。

光機能性物質の光物性や電子・エネルギー移動、構造緩和ダイナミクスなどを研究しています。

結晶やアモルファス状態における有機化合物の構造、物性、機能、及び反応性に関する研究を行っています。

金属錯体による光エネルギーを利用したユビキタス小分子の物質変換反応・メカニズムについて研究を行っています。

リポソーム、ナノシェルなど、溶液中の分子集合体の反応性を、赤外パルスレーザーを用いて研究しています。

均一系錯体触媒を用いた新規不斉反応の開発と高度に官能基化された天然物の立体選択的合成を行っています。

光エネルギー変換に関わる金属錯体の光励起ダイナミクスについて研究しています。

ナノメートルサイズの微粒子・微細構造の作製方法や、それらの電気化学的・光電気化学的特性に関する研究を行っています。

マイクロ流体システムによる微小液滴操作技術の開発と、それを人工細胞様構造として用いて、内部でRNAを進化させる研究を行っています。

SDGsを目標とした、生命現象に関連した生理活性天然物の全合成とそれを可能とする新規反応・手法の開発、さらにその天然物を基盤としたケミカルバイオロジー研究を行っています。

元素の特性を生かした機能性有機分子の合成、構造および物性に関する研究を行っています。