研究トピックス TOPICS

- ホーム

- 研究トピックス

- 生物学科の研究トピックス一覧

- 研究トピックス

ストレプト植物の研究:比較ゲノムから機能解析へ

【生物科学プログラム】西山 智明

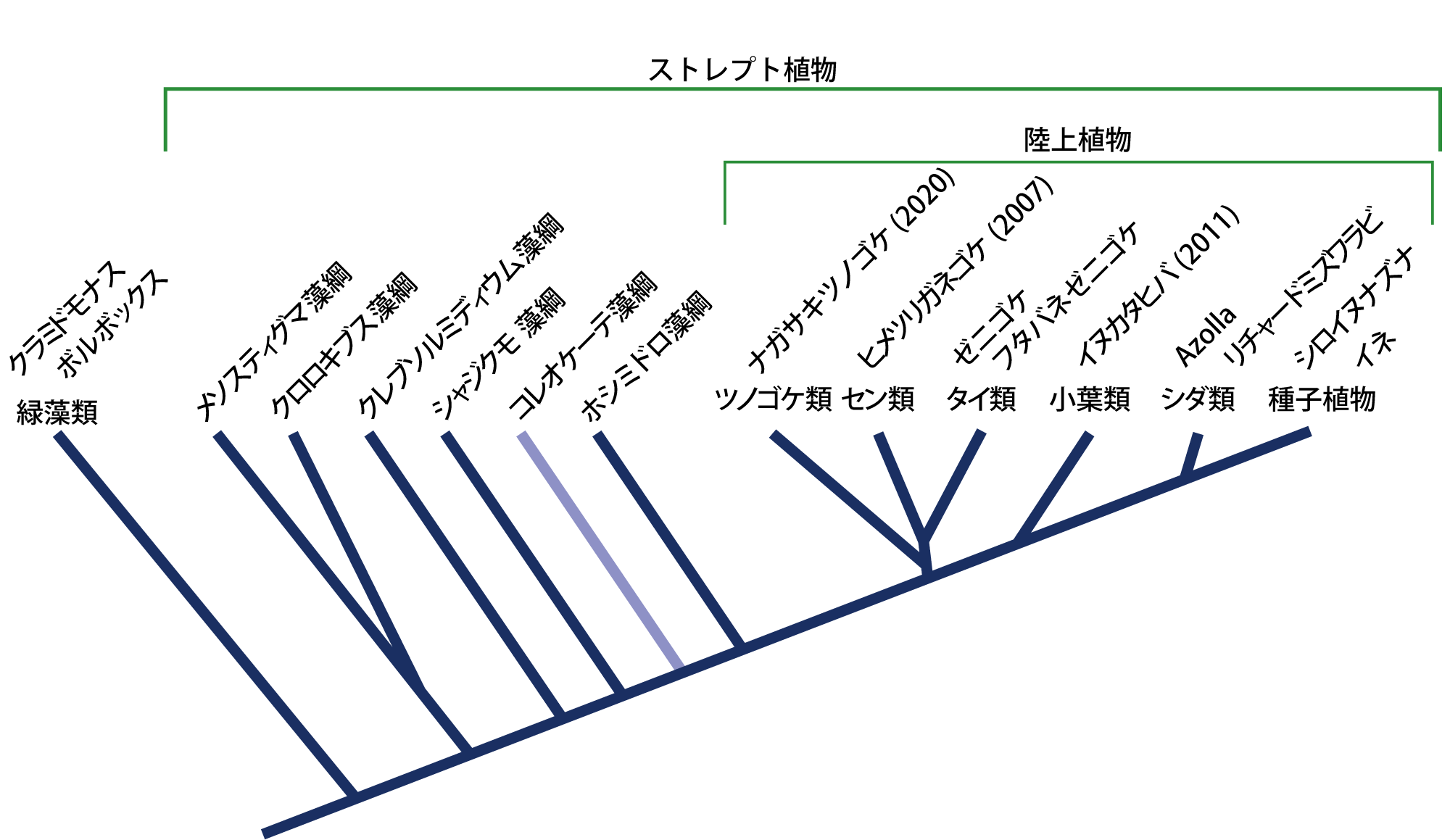

緑色植物はおよそ10億年前に大きく二つのグループにわかれたと考えられており、陸上植物を含む側のグループをストレプト植物と呼びます。ストレプト植物には、陸上植物以外に、ホシミドロ藻綱、コレオケーテ藻綱、シャジクモ藻綱、クレブソルミディム藻綱、メソスティグマ藻綱、クロロキブス藻綱の6つのグループが認識されています(図1)。今世紀に入って多様な生物のゲノム解読が進みました。植物ではシロイヌナズナ・イネなどの被子植物のモデル植物から解析が進められましたが、続いて陸上植物の進化に興味を持ち、陸上植物の進化の初期に被子植物と別れたグループ、コケ植物セン類のヒメツリガネゴケ(1)や小葉類のイヌカタヒバ(2)のゲノムを解析して、被子植物の発生に関わる遺伝子の多くが陸上植物の初期にすでにあったことが明らかになりました。さらに、ここ10数年の間にコレオケーテ藻綱以外の全てのグループについて1種類以上の生物についてゲノムが出版されました。このうち私たちは、シャジクモ(3)およびヒメミカヅキモ(4)のゲノム解析に貢献しました。

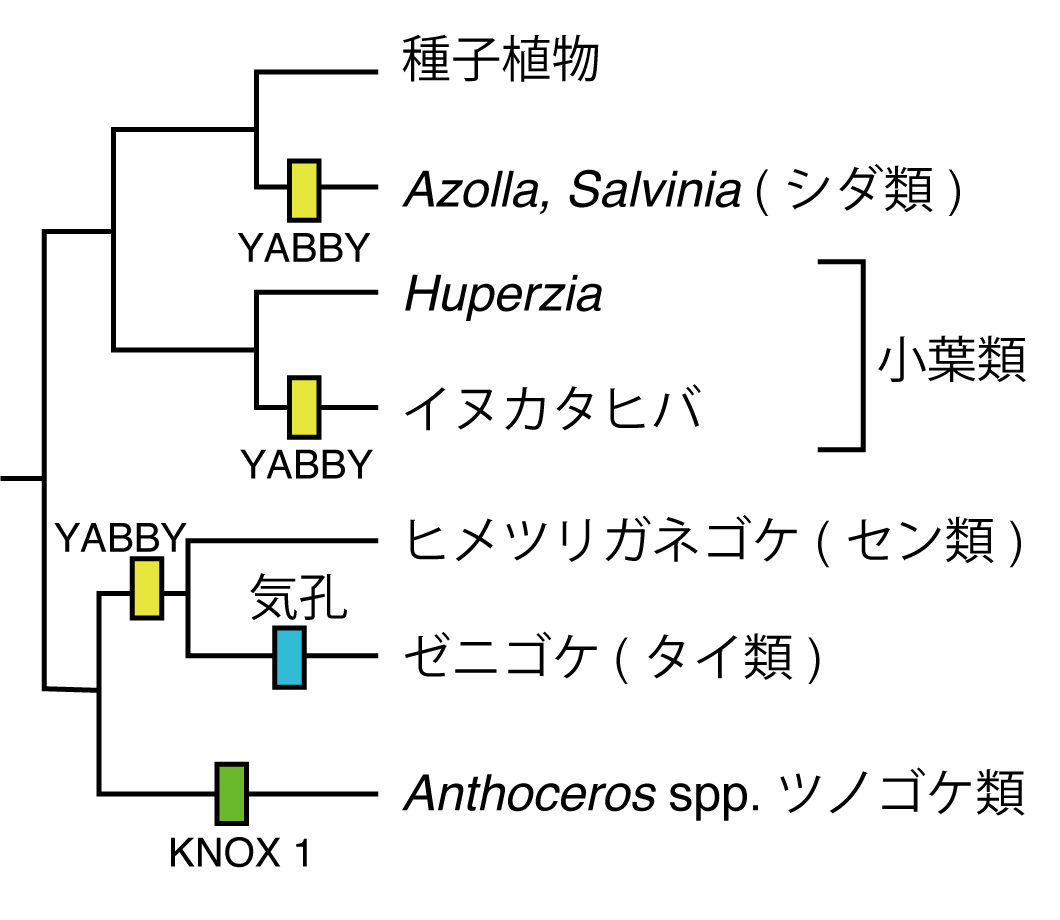

こうしたゲノムデータを陸上植物と比較することで、それまで陸上植物にのみ知られていた遺伝子のかなりが陸上植物成立以前に分岐した系統に相同な遺伝子があることが判明しました。一方で、ゲノムデータを比較して系統樹と照らし合わせると、重要そうな遺伝子が進化の過程で喪失されるということもよくあるのが見えてきました。たとえば、気孔形成に関わる遺伝子はタイ類で喪失されていて、タイ類が気孔を持たないことと対応します(図2)。ツノゴケ類では、クラス1KNOX遺伝子が失われていて、朔柄を作らないことと対応しているのかと想像されます(5,6)。被子植物の葉などの平面的器官の背腹性に関わるYABBY転写因子は、従来種子植物のみにあると思われていましたが、Huperzia, ツノゴケ類、ヒメミカヅキモで相同遺伝子が見つかり、系統と比べると、シダ類、イヌカタヒバ、センタイ類など少なくとも3回独立に失われていることが推定されました。今後、ツノゴケ類などでのYABBYの機能が解明され陸上植物の祖先でどんな機能をもち、なぜ何度も失われたのかが考察されると期待されます。

しかしながら、陸上植物の成立以前に別れた現生系統はいずれも概ね5億年以上の時間別の進化を経ており、陸上植物でひとまとまりの信号伝達系を果たす遺伝子群の一部だけがあるなど、どの程度類似の機能を担っているのかはわからないなど多くの謎が残っています。そうした謎にアプローチするためにはホシミドロ藻綱〜クロロキブス藻綱において遺伝子機能解析をする必要があり、遺伝子組換えが要となります。

ホシミドロ藻綱のヒメミカヅキモでは、内生のプロモーターを用いることで遺伝子組み換え・ゲノム編集が可能となりました(7)。ヒメミカヅキモではこの遺伝子組み換えおよびゲノム編集技術を用いて性決定の重要因子を同定することができました(4)。被子植物で強いプロモーターとして知られるカリフラワーモザイクウイルス35Sプロモーターはコケ植物のヒメツリガネゴケでは発現を誘導するけれどもそれほど強くなく、藻類では十分に働かないと見られます。ゲノムを解読してあることは、ヒメミカヅキモの例のように内生のプロモーターの候補を得やすいということを意味します。

また、ストレプト植物の中でクレブソルミディウム藻綱、シャジクモ藻綱、コレオケーテ藻綱、ホシミドロ藻綱の多くは半数体で多細胞体制をとりますが、単細胞へ単純化進化した系統が複数あります。こうした系統で失われた遺伝子に着目することで多細胞性の進化についても理解が深まるのではないかと期待しています。

参考文献

- Rensing et al. (2008) Science 319: 64-69

- Banks et al. (2011) Science 332: 960-963

- Nishiyama et al. (2018) Cell 174: 448-464. e24

- Sekimoto et al. (2023) New Phytologist 237: 1636-1651

- Li et al. (2020) Nature Plants 6: 259-272

- 西山ら (2021) 植物科学最前線 12:186

- Kanda et al. (2017) Sci. Rep. 7: 17873